"Masa lalu adalah pengetahuan" - Profesor Clover -

Mungkin hanya sedikit Warga Kota Salatiga yang tahu bangunan apa yang sedang dimaksud Pak Eddy Supangkat dengan menyebutkan Istana Djoen Eng. Sebuah kota yang terletak di kaki Gunung Merbabu, Propinsi Jawa Tengah ini rasa-rasanya tidak pernah disebutkan sebagai pusat pemerintahan kerajaan manapun di buku-buku paket sejarah di bangku sekolah. "Djoen Eng" sendiri juga bukan nama seorang keturunan Indonesia, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, maupun Jepang - bangsa-bangsa yang pernah menjadi raja atas wilayah yang kini kita sebut sebagai nusantara ini. Bagaimanapun, Djoen Eng lebih mirip dengan nama seorang keturunan China (Tiongkok -red).

"Kakak, bangsa China kan nggak pernah menjajah Indonesia. Gimana ceritanya si Djoen Eng bisa duduk di singgasana istana yang katanya terletak di Kota Salatiga itu?"

Nah, mari kita mulai membedah isi buku ini.

Sebuah peradaban lahir dari budaya yang diciptakan oleh manusia yang tinggal di zaman tersebut. Predikat Kota Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia (http://setara-institute.org/10-kota-di-indonesia-paling-toleran/) memang tidak mungkin diperoleh secara instan. Dikisahkan dalam buku ini, etnis China setidaknya telah meninggalkan jejaknya untuk pertama kalinya di kota sejuk ini pada abad ke-18. Disebutkan bahwa gelombang kedatangan etnis China ke Jawa Tengah disebabkan oleh suatu pergolakan di Batavia yang diberi nama "Geger Pecinan" di tahun 1740. Disebutkan bahwa etnis China pada masa itu dikenakan pajak yang sangat tinggi dan karena keahlian etnis ini dalam berdagang, mereka sering menjadi sasaran pemerasan oleh oknum Kompeni. Perlawanan yang coba dilakukan oleh etnis China ternyata malah membuahkan peristiwa pembantaian terhadap 10.000 etnis China di Batavia, yang konon katanya tercatat sebagai sebuah tragedi kemanusiaan terbesar pada masa tersebut. Etnis China yang tersisa pergi menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Jawa Tengah dan berteman dengan tokoh-tokoh di Jawa seperti Raden Mas Said, Raden Mas Garendi, dan para Bupati. Kepedulian dan empati tokoh-tokoh di Jawa ini membuat mereka merasa mantap untuk menetap dan meneruskan kehidupannya di Jawa, sekalipun akhirnya Kompeni tetap menguasai daerah tersebut sepenuhnya.

Usai memadamkan pergolakan "Geger Pecinan" tersebut, pihak Belanda membuat aturan khusus bagi etnis China yang menetap di Kota Salatiga, yakni melokalisir kawasan kota yang boleh ditinggali oleh etnis China untuk memudahkan pengawasan mereka. Kawasan ini dinamakan Chinese Wijk (kawasan permukiman China) atau yang sekarang berkembang menjadi pusat perekonomian Kota Salatiga di Jalan Jenderal Sudirman.

Sekalipun dilokalisir dan mungkin terkesan ekslusif, orang-orang etnis China tetap berinteraksi secara harmonis dengan warga pribumi dalam berbagai jenis relasi sosial di dalamnya: baik antara penjual dengan pembeli, buruh dan majikan, suami dan isteri, atau sekadar relasi antara penduduk asli dengan pendatang. Buku ini menyebutkan bahwa masyarakat Salatiga sejak dulu memang mempunyai rasa toleransi yang tinggi: mereka sama sekali tak terganggu dengan bertambahnya populasi etnis China di sana. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya makanan khas Salatiga berupa Enting-enting Gepuk oleh Khoe Tjong Hok dan minuman khas Salatiga berupa Wedhang Ronde yang merupakan modifikasi dari panganan bulat khas China bernama tangyuan yang disantap saat perayaan Cap Go Meh - lima belas hari setelah tahun baru Imlek. Semula.. Akulturasi budaya telah terjadi.

Sayangnya penulis buku ini tidak menyebutkan secara detail apakah "akulturasi budaya" ini terjadi karena karakter masyarakat Jawa yang memang sudah toleran sejak awal mulanya (adakah referensi sejarah/ peristiwa di masa lampau yang menjadikan mereka begitu toleran) ataukah sikap toleran ini baru bersemi akibat rasa senasib sepenanggungan dalam perjuangan melawan Kompeni (sebutan bangsa Belanda pada waktu itu). Namun setidaknya, buku ini sudah mampu menjadi salah satu referensi sejarah mengenai tingginya sikap toleransi masyarakat Salatiga. Mengetahui sejarah ternyata dapat membantu kita menepis berita-berita hoaks yang menyebutkan bahwa di Indonesia masih terjadi ketegangan antarsuku, ketegangan antara 2 kelompok agama tertentu, dan identitas primodialisme lainnya. Sekali lagi, pertemuan penduduk asli Indonesia dengan pendatang bangsa lain sudah terjadi sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Apa bangsa ini kira-kira masih eksis apabila nenek moyang kita tidak mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sedari dulu? Pluralisme adalah identitas kita.

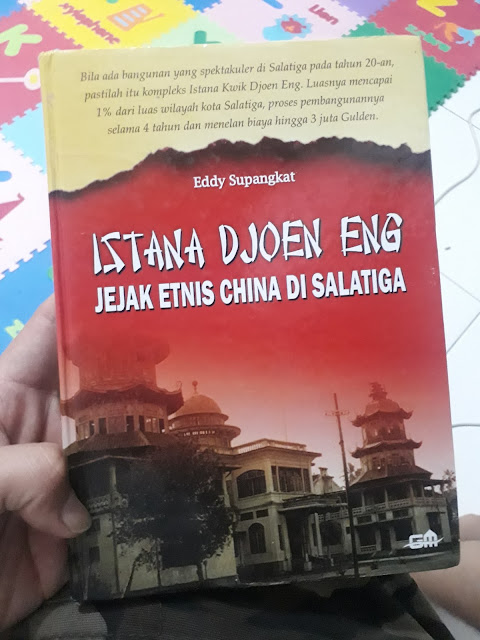

Istana Senilai Tiga Juta Gulden

Dikisahkan dalam buku ini bahwa setidaknya ada 3 tokoh etnis China yang cukup berpengaruh pada zaman itu, salah satunya adalah Kwik Djoen Eng. Keterampilannya dalam mengelola perkebunan Belanda di era Tanam Paksa dan mengambil hati pejabat-pejabat Kompeni telah mewariskan sebuah istana pada Masyarakat Kota Salatiga. Adapun istana ini kini menjadi Institut Roncalli yang dikelola oleh Bruder FIC terletak di Jalan Diponegoro, yang pada masa itu dikenal dengan nama Europaische Wijk. Bagaimana mungkin seorang etnis China yang dilokalisir di Chinese Wijk pada waktu itu boleh mendirikan sebuah istana di Europasiche Wijk senilai tiga juta gulden? Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa memang tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Akan ada jalan untuk setiap kemauan. Dan sekali lagi, sejarah telah membuktikkan hal ini. Terima kasih, Profesor Clover!

Kelebihan buku ini terletak pada bagaimana penulis tidak langsung menceritakan Istana Djoen Eng, tetapi memberikan narasi sejarah kedatangan etnis China ke kota Salatiga dan bagaimana akulturasi budaya pada zaman itu dapat menjadi identitas-identitas Kota Salatiga pada zaman sekarang. Sungguh, seluruh lapisan masyarakat Salatiga tentu akan merasa bahagia dengan hadirnya buku ini.

"Sejarah adalah harta manusia yang akan menunjukkan jalan ke masa depan.

Tapi, bila kau tidak meneruskannya kepada generasi berikut, sejarah itu

akan lenyap" - Nico Olvia -

Q: Pertanyaan, Kak! Profesor Clover dan Nico Olvia itu siapa sih? Koq kayaknya baru denger..

A: Jadi gini Dek: Kedua tokoh tersebut merupakan guru besar/ dosen di Ohara, sebuah pulau yang terletak di lautan West Blue di serial komik One Piece.

Q: Kakak mengutip kata-kata tokoh di komik? Katanya bacaan di komik itu kurang bermutu Kak. Kakak sendiri kan pegiat literasi.. Koq bacanya komik?

A: Seorang teman kakak - yang juga pegiat literasi di TBM Citra Raya - pernah berpendapat: "Membaca itu tidak melulu soal kata-kata". Membaca itu bisa membaca karakternya, gerak-geriknya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini kakak justru merasa bahwa aktivitas kakak membaca buku sebenarnya adalah aktivitas kakak yang sedang membaca diri sendiri - menyelami diri lebih dalam lagi.

Q: Mmmmmmmm..

Sebelum menutup layar sejarah, izinkan saya untuk mengutip kata-kata pamungkas Nico Olvia, sesaat sebelum Buster Call membumihanguskan pulau Ohara..

"Kami tidak akan menyerah, demi mempertahankan masa depan yang akan kalian tinggali kelak. Selamatkan buku-buku itu, kita harus menyampaikan sejarah. Lemparkan saja ke danau lewat jendela, itu lebih baik daripada membiarkannya terbakar. Keluarkan buku-buku itu sebanyak mungkin. Walaupun hanya satu jilid, walaupun hanya satu kalimat, selamatkan kata-kata yang berasal dari zaman nenek moyang kita.. agar kelak mencapai masa depan!" - Nico Olvia -

A: Jadi Dek.. Masihkah kamu berpendapat bahwa komik itu bacaan yang kurang bermutu?

Berkat Triyanti, TBM Citra Raya memiliki koleksi komik One Piece dari seri kesatu hingga keempatpuluhsatu :)

Q: Pertanyaan, Kak! Jadi artikel ini sebenarnya resensi buku Istana Djoen Eng atau Komik One Piece seri ke-41?

Tangerang, 2 April 2018

der Gruene Baum

Comments

Post a Comment